法律专栏-第三十一期丨受托人以自己名义与第三人订立合同,起诉时是以委托人名义还是受托人名义?

前言

受托人接受委托人委托后,以自己的名义与第三人订立了合同,第三人不履行合同义务,此时若起诉是以委托人的名义,还是受托人的名义?受托人以自己名义起诉,诉讼主体是否适格?本文将结合法律规定及最高院入库案例对此进行解析。

委托人能否以自己的名义就受托人与第三人签署的合同提起诉讼?

1.合同相对性的突破

委托合同是委托人和受托人约定,由受托人处理委托人事务的合同。若受托人以自己的名义与第三人签署合同,那么根据合同相对性原则,合同仅对签署主体具有约束力,对合同签署主体之外的第三人不具有约束力。

但是依据《民法典》第九百二十五条规定:“受托人以自己的名义,在委托人的授权范围内与第三人订立的合同,第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的,该合同直接约束委托人和第三人;但是,有确切证据证明该合同只约束受托人和第三人的除外。”

由此可知,若受托人在与第三人订立合同时,已经告知了第三人自己与委托人的关系,此时该合同直接约束委托人与第三人;若第三人不履行合同义务,委托人有权以自己的名义提起诉讼。

2.委托人的介入权

若受托人与第三人签署合同时并未告知第三人委托人的身份,那么这种情况下委托人还能否直接以自己的名义起诉?

根据《民法典》第九百二十六条第一款规定:“受托人以自己的名义与第三人订立合同时,第三人不知道受托人与委托人之间的代理关系的,受托人因第三人的原因对委托人不履行义务,受托人应当向委托人披露第三人,委托人因此可以行使受托人对第三人的权利。但是,第三人与受托人订立合同时如果知道该委托人就不会订立合同的除外。”由此可知,这种情况下委托人享有介入权,委托人若选择行使介入权的,则可以直接以自己的名义起诉第三人。

人民法院案例库入库案例2024-01-2-111-001号《袁某洁诉张某龙房屋租赁合同纠纷案——委托人可以就其间接代理人签署合同的履行争议提起诉讼》案对此亦予以明确。该案裁判要旨为:基于合同相对性,依法成立的合同,通常仅对签署合同的当事人具有法律约束力,对合同当事人之外的第三人不具有法律约束力。但受托人以自己的名义在委托人的授权范围内与第三人订立的合同,委托人可以依据民法典第九百二十六条的规定,介入受托人与第三人之间的合同,直接向第三人主张权利。委托人据此提起诉讼的,人民法院不应以合同相对性为由,裁定驳回委托人的起诉。

受托人以自己名义起诉,主体是否适格?

在实践中存在另一种情形,委托人不愿意/不方便以自己的名义提起诉讼,那么受托人能否以自己的名义直接提起诉讼?

根据《民法典》第九百二十六条之规定可知:若受托人与第三人签署合同时,第三人并不知道委托人的身份,在第三人不履行合同义务时,委托人享有介入权;若委托人选择不行使介入权,则受托人可以以自己的名义直接针对第三人提起诉讼。

最高院公报案例(2015)民申字第956号案件对此亦予以明确。该案裁判要旨为:受托人以自己的名义与第三人订立合同时,第三人不知道受托人与委托人之间的代理关系的,合同约束受托人与第三人。受托人因第三人的原因对委托人不履行义务,受托人向委托人披露第三人后,委托人可以选择是否行使介入权:委托人行使介入权的,则合同直接约束委托人与第三人,委托人可以要求第三人向其承担违约责任;委托人不行使介入权的,根据合同的相对性原则,合同仍约束受托人与第三人,受托人可以向第三人主张违约责任,受托人与委托人之间的纠纷根据委托合同的约定另行解决

律师总结

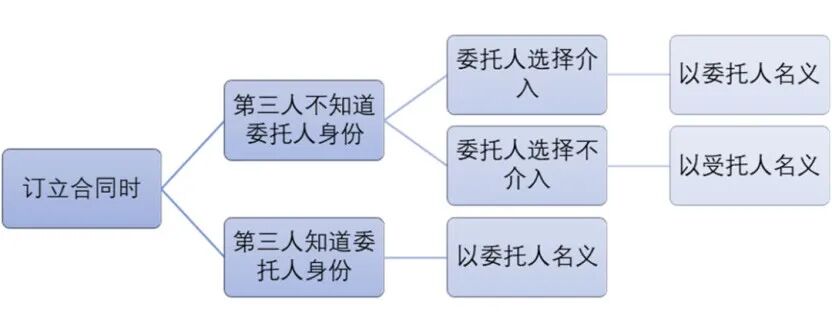

根据上述法律规定及裁判观点可知:受托人以自己的名义与第三人订立合同,第三人不履行合同义务时,到底应由委托人提起诉讼还是由受托人提起诉讼,关键在于第三人在订立合同时是否知道委托人的身份,以及委托人是否行使介入权。具体如下:

1.订立合同时第三人知道委托人身份:

则合同直接约束委托人与第三人,应以委托人身份提起诉讼。受托人直接起诉可能会被认定为原告主体不适格。

2.订立合同时第三人不知道委托人身份:

则取决于委托人是否行使“介入权”。若委托人选择介入,则委托人可以自己的名义起诉;若委托人选择不介入,则受托人可以自己的名义起诉。

具体如下表

北京叁依律师事务所是经北京市司法局批准设立的综合性、专业化精品律师事务所。叁依所始终坚持客户导向、服务导向,严谨的工作态度、精湛的业务水平、广泛的专业人才,构成了一支能够提供全方位法律服务的优秀律师队伍。现代化的办公条件、专业高效的业务能力和客户口口相传的良好口碑,使叁依所自成立至今广受好评。

叁依所在发挥民商事诉讼及仲裁、企业法律顾问、劳动用工、股权架构及股权激励、债务追索、婚姻继承、财富传承、人损等传统优势的同时,亦在刑事辩护、专利诉讼、建设工程、政府法律顾问等领域积极布局,律所还设置溯源治理与纠纷调解部和危机事件处理部,有能力为客户提供更全面、更多元、更有助于彻底消融矛盾的综合解决方案。