加纳领跑非洲可可升级战:每斤至少多赚2.36美元的中国生意经

一

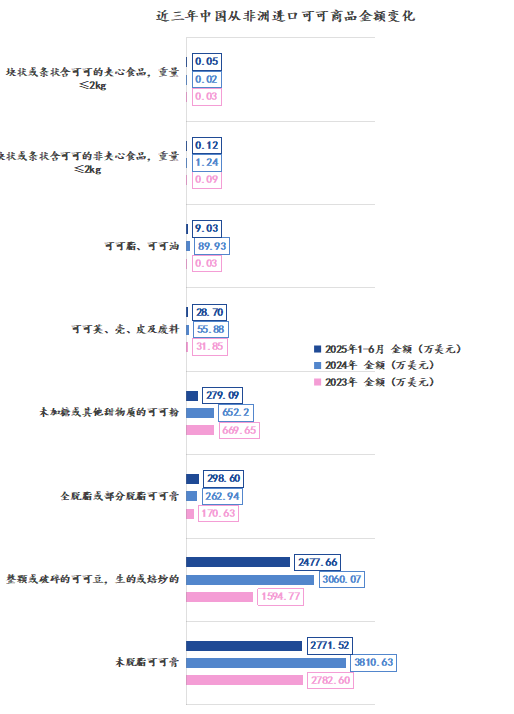

商品结构:原料主导与价值分层

中国对非洲可可的进口高度集中于基础原料和初级加工品,其中两大核心品类尤为突出:

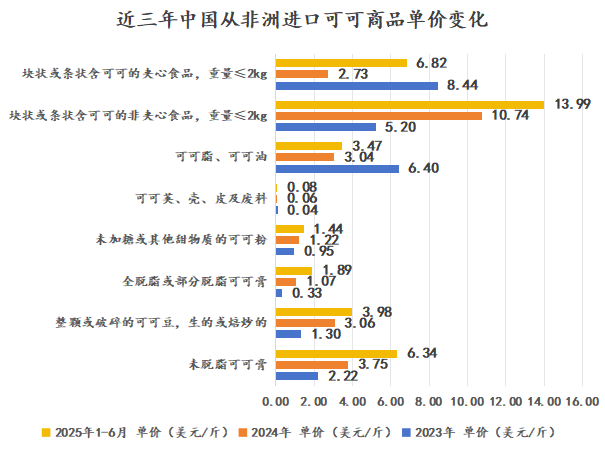

未脱脂可可膏(2771.52万美元,占比47.26%):作为单价最高(6.34美元/斤)的进口品,它由可可豆直接研磨而成,保留了全部可可脂和浓郁风味,是生产高端巧克力及精品糕点的核心原料。其高占比与高单价反映了中国市场对高品质巧克力原料的强劲需求。

整颗或破碎可可豆(2477.66万美元,占比42.25%):作为最基础原料(单价3.98美元/斤),主要在中国本土进行烘焙、研磨,加工成各类半成品。其大规模进口印证了中国可可豆加工产业的活跃度。

全脱脂或部分脱脂可可膏(298.60万美元,占比5.09%):去除部分可可脂后单价显著降低(1.89美元/斤),主要用于生产可可粉。

未加糖或其他甜物质的可可粉(279.09万美元,占比4.76%):由脱脂膏粉碎制成,单价较低(1.44美元/斤),广泛用于烘焙、饮料及食品工业。

其余可可脂、废料及终端巧克力产品进口额微乎其微,不足总额1%。这种高度集中的商品结构揭示了中非产业链的当前分工:非洲承担种植与初级加工(发酵、干燥、部分研磨),中国则聚焦于深加工(精炼、巧克力制造)与终端市场。

数据来源:海关总署

中非供应链研究院制图

二

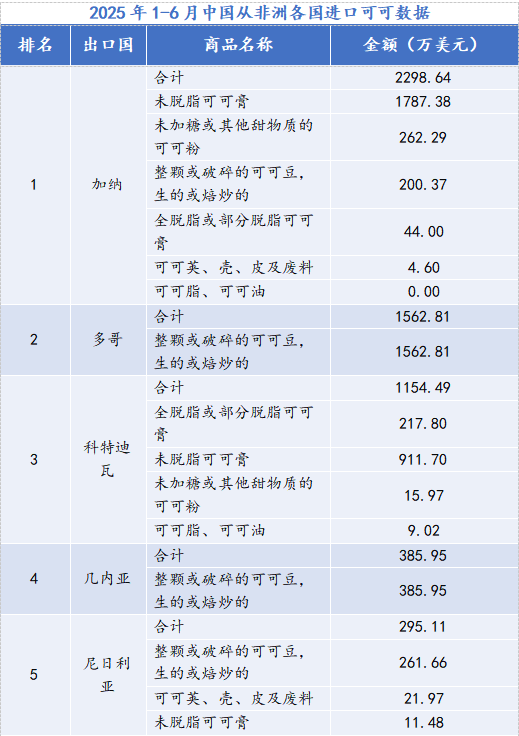

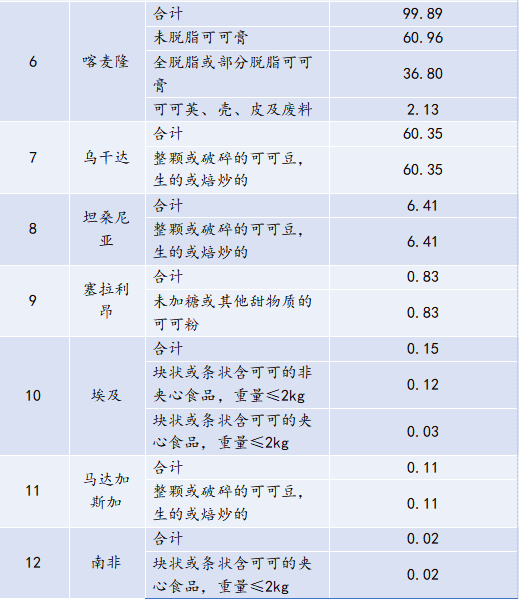

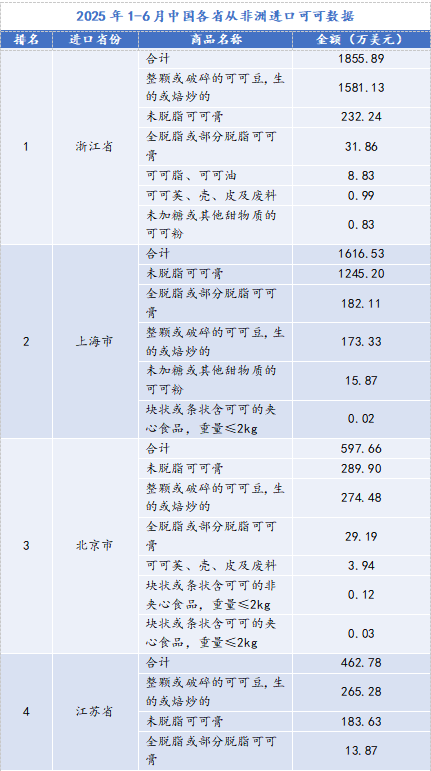

非洲供应国:发展模式分化

数据来源:海关总署

中非供应链研究院制图

三

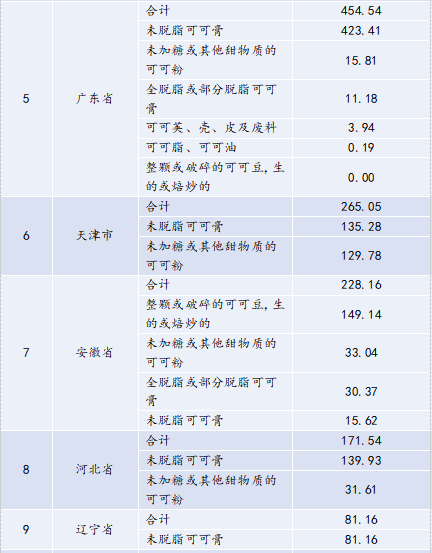

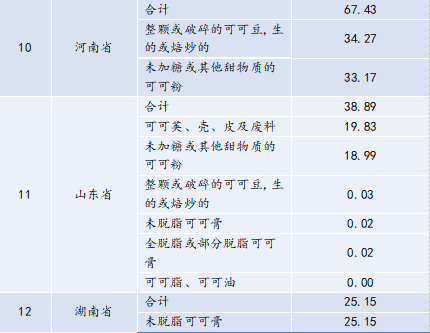

中国进口版图:沿海集群效应显著

中国各省的进口数据清晰勾勒出国内产业布局与需求层次:

浙江省(1855.89万美元,31.64%):原料加工枢纽。其进口以可可豆(1581.13万美元,占比85.20%)为绝对主力,依托大型港口(如宁波)和产业集群,将进口豆大规模转化为各类半成品供应全国。

上海市(1616.53万美元,27.56%):高端制造中心。核心进口品是未脱脂可可膏(1245.20万美元,占比77.03%),服务于本地强大的高端巧克力、精品糕点制造能力及高端消费市场。

广东省(454.54万美元,7.75%):高端应用重镇。极度依赖未脱脂可可膏(423.41万美元,占比93.15%),凸显其作为高端食品和巧克力产品重要生产与消费基地的地位。

北京市(597.66万美元)、江苏省(462.78万美元):多元需求综合体。兼顾可可豆和未脱脂膏进口,满足本地加工业与消费市场需求。

这种分布格局是产业集群效应、市场需求层次及港口物流优势共同作用的结果。

数据来源:海关总署

中非供应链研究院制图

免责声明:

长

按

关

注

中非民间商会公众号

微信号 : CABC2006

新浪微博:@中非民间商会