莆田为此结缘郑和故里→现场揭秘

“海上保护神”妈祖

是郑和七下西洋的精神支柱

郑和出海时还为天后刻碑

并将妈祖文化广为传播

生动鲜活的妈祖故事,从云南这座有着288年历史的天后宫里向外传播。在曲靖市会泽县的全国重点文物保护单位——福建会馆(天后宫),记者看到,后殿檐壁绘有17幅妈祖圣迹图,分别画着焚祖屋导航番船、封合家誉满天下、护允迪高丽通使、祷上苍闽浙回晴等妈祖传说。

▲妈祖圣迹图中的“妃立云神助郑和”

会泽县文物管理所所长肖仲俊告诉记者,这些妈祖圣迹组图一直绘于此处。修缮天后宫时,他们曾参考相关文献,对其重新描画,最大程度保留原貌。

▲记者一行在晋宁区博物馆追寻妈祖文化在滇传播足迹

▲晋宁区博物馆里的妈祖雕像

▲昆明市莆田商会的莆商瞻仰妈祖慈容

“妈祖信仰是郑和下西洋广大将士的精神支柱。”馆内讲解员介绍,郑和选择福建作为下西洋候风点,除了地理物资因素外,主要是借妈祖信仰作为精神支柱来激励广大将士,战胜困难。郑和及随行官员都对妈祖信仰充满敬意,不遗余力支持其传播。

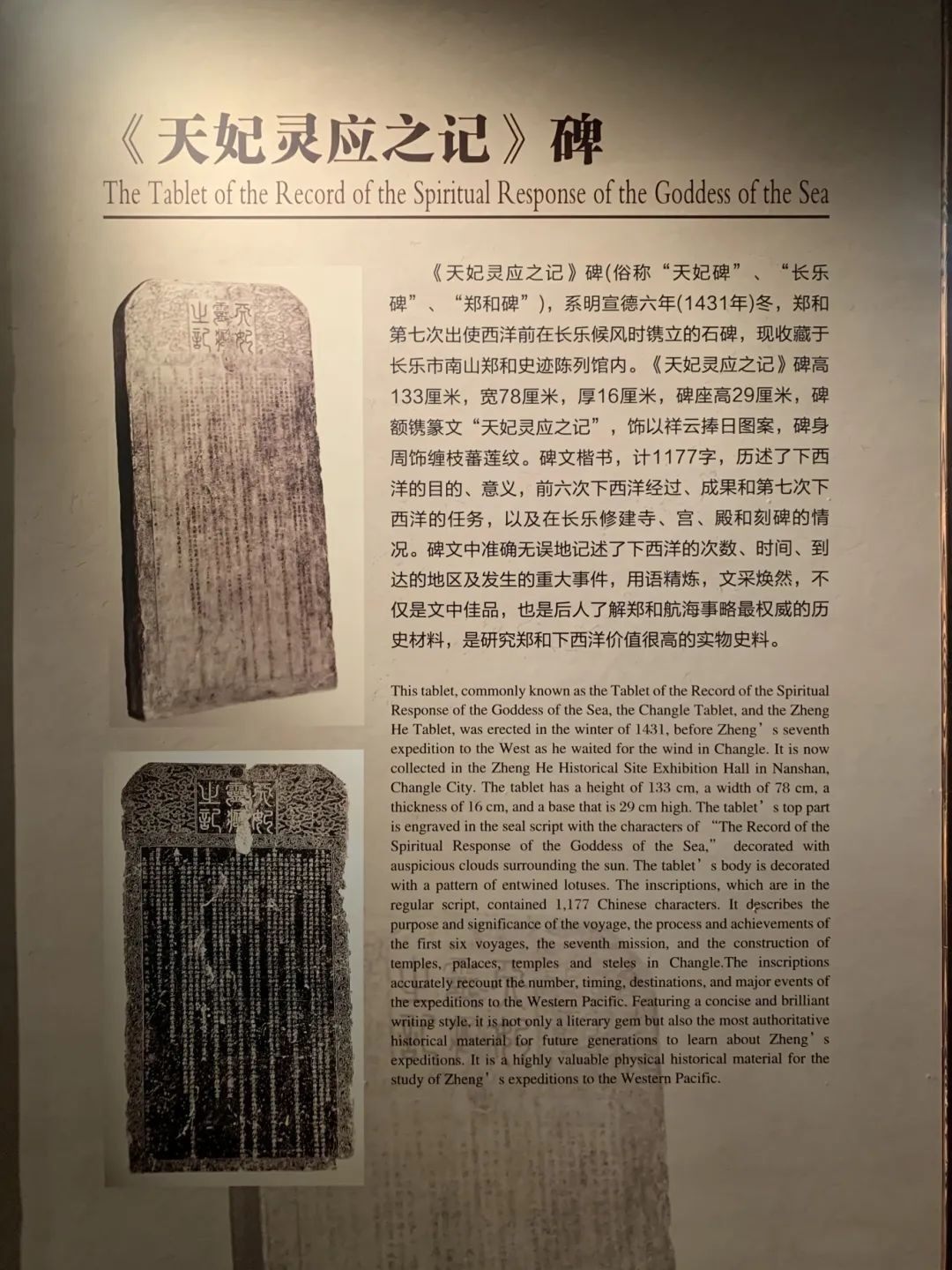

记者看到,妈祖雕像一旁挂着《天妃灵应之记》石碑影像图片。明宣德六年(1431年),郑和在第七次下西洋前命人重修福州长乐南山天妃行宫,撰写《天妃灵应之记》碑文。

晋宁区博物馆馆长太晓旭介绍,此碑是研究郑和航海史的珍贵文献碑刻。碑文记述了郑和下西洋的目的、意义,前六次下西洋经过、成果和第七次下西洋的任务,以及在长乐修建寺、宫、殿和刻碑的情况。

▲《天妃灵应之记》石碑影像图片

从东南沿海妈祖故里到云贵高原滇中腹地,妈祖文化在彩云之南延续数百年。相隔600年后,妈祖文化与郑和文化脉络又有了新延续。

2022年12月,福建莆田、云南楚雄联手开发“妈祖文化”“楚雄彝绣”非遗文创产品亮相世界妈祖文化论坛。今年4月25日,在昆明市莆田商会牵线搭桥下,莆田市湄洲岛管委会与昆明市晋宁区签订合作协议,推动妈祖文化与郑和文化研究与传播。

而早在2013年,湄洲日报社“天下看莆商”赴云南采访组曾前往云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市,深度探访云南省首座妈祖宫。该座妈祖宫是300多年前由莆商入滇时建立的。

“妈祖文化在滇传播历史悠久、底蕴深厚。”昆明市莆田商会会长、闽滇妈祖文化交流委员会主任陈清华表示,在妈祖精神指引下,广大莆商在西南边陲扎根成长,积极深化滇闽两地经贸合作的同时,也全力参与妈祖文化的相关活动,体现妈祖故乡情。