16家“国字号”!天下看→妈祖第七站

“黔”道难

深居西南内陆的贵州黔东南苗疆

缘何会有天后宫?

9月2日

由湄洲日报社、中华妈祖文化交流协会

和湄洲妈祖祖庙董事会联合举办的

“天下看妈祖——全国大型主题采访”活动

开启第七站

前往贵州省黔东南苗族侗族自治州

探访全国重点文物保护单位

镇远天后宫

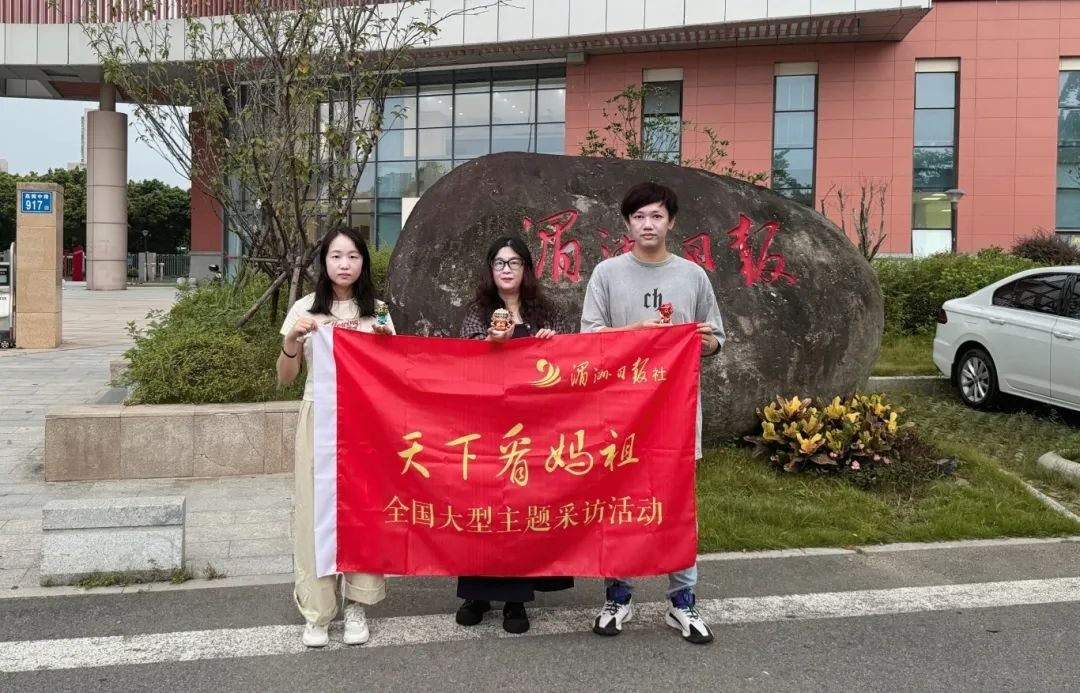

昨日凌晨5时30分,福建省莆田市湄洲日报全媒体记者从湄洲日报社报业采编中心大楼启程,赶往福州长乐机场乘机,中午抵达贵阳龙洞堡机场,再转乘汽车,又历时3个多小时抵达镇远县,与黔东南州融媒体中心记者汇合,展开联合采访。

古城镇远是贵州省黔东南苗族侗族自治州下属县,是革命老区,分布苗族、侗族、瑶族、布依族等20多个民族。长江流域沅江上游支流㵲阳河流经镇远,是当地的母亲河,也是古代进出贵州的重要水路通道。包括莆商在内的福建商人从沿海出发,溯长江、沅水、㵲阳河一路辗转千里,在镇远码头登岸,建起同乡会馆,供祀海神妈祖。天后宫与福建会馆合二为一,是福建游子“远方的家”。福建会馆的建立及会馆祭祀妈祖的相关活动,促进了妈祖信仰在㵲阳河流域内的传播。

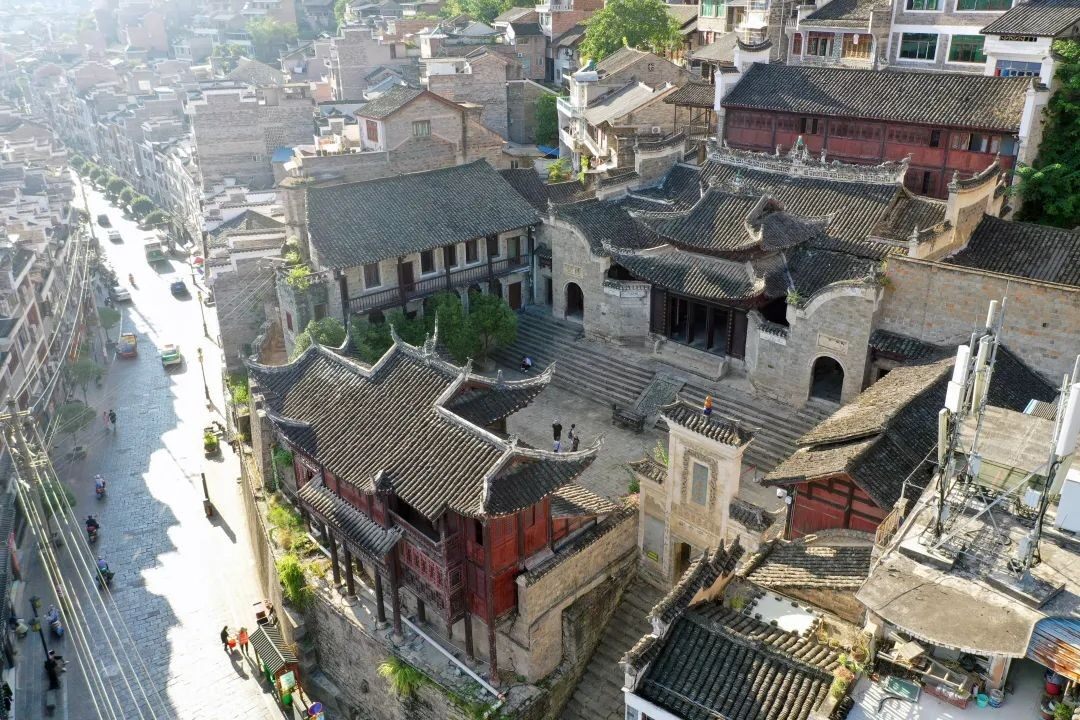

▲无人机航拍视角下的古城镇远

镇远天后宫,地处古城核心区,北靠石屏山,南临㵲阳河。记者从㵲阳河畔的天后宫码头,穿过古驿道,拾级而上,88级石阶直铺山门。山门为砖砌四柱三间三楼歇山顶牌楼,门楣镂刻行书直竖石碑,书写“天后宫”三个大字。

“古码头石阶陡峭险悬。”随行的黔东南州融媒体中心采访部指导员邱力说,朝天后宫山门登级,不是仰望就是俯首,体现对妈祖的尊崇。

▲镇远天后宫山门

▲镇远天后宫山门在镇远天后宫正殿前,记者将湄洲日报社受权出版的《天后圣母事迹图志》、策划出品的《妈祖颂》,以及国家级非遗项目莆田木雕代表性传承人、莆田市藏云堂精微透雕艺术研究院院长林建军的妈祖题材限量木雕作品《九九归一》,赠给镇远县文物管理局。

镇远县文体广电旅游局党组书记、局长唐华说,妈祖文化沿着江河湖海到达镇远,山海相连,见证了长江流域与东南沿海的文化交流,促进了少数民族与汉族的文化融合,体现中华民族一家亲。

▲福建省莆田市湄洲日报全媒体记者向镇远县文物管理局赠送《天后圣母事迹图志》《妈祖颂》以及木雕作品《九九归一》

“我曾两次到过莆田。”69岁的镇远县政协文史委原主任刘兴明得知妈祖故乡莆田的记者来镇远,很是开心,热心地当起导游,“你看,后殿的屋脊镂空,这是沿用福建东南沿海防抗台风的巧妙设计。正殿重檐翘角和屋脊上雕刻的凤在上龙在下,由此判断现存建筑年代在清晚期……”

1998年,刘兴明主持修复镇远天后宫,为给妈祖塑像,特地前往湄洲妈祖祖庙考察。感念妈祖28岁抢救海难,献出年轻的生命,便在天后宫正殿供奉年轻妈祖的塑像。记者注意到,妈祖像上的小神龛里,还安放着一尊妈祖坐像。“天下妈祖,祖在湄洲。”刘兴明说,这尊妈祖像是从湄洲妈祖祖庙分灵而来,因此安放在正殿妈祖像上方,永存在镇远天后宫。

镇远天后宫正殿大门楹联“齊齊齊齊齊齊齊齊齊齊戒,朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝音”,与湄洲妈祖祖庙寝殿上的对联一致。刘兴明说,修复前镇远天后宫正殿对联难以辨认,史书上也未有任何记载。在征求湄洲妈祖祖庙同意后,镇远天后宫沿用了祖庙的这副对联。2002年,他受邀再次前往湄洲岛,参加妈祖祭典,作为镇远天后宫的代表,担任陪祭。

▲后殿的屋脊镂空

▲镇远天后宫正殿大门楹联

“妈祖落户镇远的最早记载,是明嘉靖《贵州通史》记录的‘天妃庙在玄妙观’。”刘兴明告诉记者,遗憾的是,未能找到关于镇远天后宫始建的记载。现存的天后宫,是经过战火之后,由清代镇远知县、福建人林品南率福建籍商人捐资,于同治十二年(1873年)至光绪二年(1876年)间重建的。

镇远与莆田一样,都是历史文化名城。让记者惊异的是,镇远史书上,有关于莆田籍知府浓墨重彩的记载。他们在当地沿袭家乡妈祖信俗,把妈祖文化带到镇远。

莆田人周瑛于明成化二十三年(1487年)任镇远知府,任期3年,勤政清廉,编修了弘治《镇远府志》,并有众多诗词留存。

莆田人黄希英是“闽中文章始祖”黄滔的二十世孙,于明嘉靖十三年(1534年)担任镇远知府,擅长诗文,致力于兴行教化。他在当地建立紫阳书院,为镇远文化教育作出贡献。

▲福建省莆田市湄洲日报全媒体记者在镇远天后宫实地采访

时至今日,包括莆商在内的福建商帮带来的妈祖香火,在这座西南的边陲小城落地生根,绵延至今,镇远天后宫成为海洋文化深入苗岭深山规模最大的妈祖庙。在镇远天后宫上班的侗族青年杨慧说,去年8月至今年6月,天后宫修缮闭园。恢复开园以来,共接待来自全国各地的游客6000多人。住在镇远天后宫附近的苗族青年田大桥说,过去祖辈在㵲阳河捕鱼,都要先祭拜妈祖。老一辈说过,端午赛龙舟,也要把妈祖请上龙舟,保国泰民安。