2022年12月30日,推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第六次会议在成都召开。会上,重庆市委书记袁家军提出了7个“更大突破”:在强化成渝“双核”联动联建上实现更大突破,在携手打造世界级产业集群上实现更大突破,在加快建设西部陆海新通道上实现更大突破,在高水平共建西部科学城上实现更大突破,在深化毗邻地区合作上实现更大突破,在提升两地群众获得感上实现更大突破,在构建高效协同合作机制上实现更大突破。

这“7个更大突破”可谓是提纲携领、方向清晰,站在双城经济圈新一轮的发展中,川渝两地如何深化全面合作,持续用力、精准发力的高度,给出了具体的发力点和努力方向。袁家军“7个更大突破”可谓是为成渝地区双城经济圈的发展添柴加火、广开新局,推动高质量发展的春风进一步吹遍成渝大地。

一、“四个大局”提出的大背景

成渝地区双城经济圈作为一个超大规模系统,其建设必须具有大局观、整体观。在此次川渝党政联席会上,袁家军提出了“四个大局”:更好服务国家区域发展大局,更好服务内陆改革开放大局,更好服务长江经济带绿色发展大局,更好服务促进共同富裕大局。

首先,我们看看“更好服务国家区域发展大局”有何提出背景。党的二十大报告在第四部分“加快构建新发展格局,着力推动高质量发展”的第四点“促进区域协调发展”中指出要“推动成渝地区双城经济圈建设”,将之放在“推进京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化发展,推动黄河流域生态保护和高质量发展”的下一句,与“高标准、高质量建设雄安新区”并列提出。

由此可以清晰地看到,尽管成渝地区双城经济圈仅提出三年,但在国家区域重大战略中已经具有相当的分量。作为西部第一梯队,成渝地区双城经济圈在形成高质量发展的重要增长极的过程中,可以强势辐射带动整个西部地区的发展。

然后,我们再看看“更好服务内陆改革开放大局”的深层内涵。党的二十大报告强调,深入推进改革创新,坚定不移扩大开放,着力破解深层次体制机制障碍。成渝地区双城经济圈不沿边、不靠海,要想在新一轮发展中抢占先机,必须在打造改革开放新高地方面有一系列实质性举措。

二十大报告明确将西部陆海新通道建设、成渝地区双城经济圈建设作为国家战略,也为成渝地区共建改革开放新高地夯实了“天时”条件。此次川渝党政联席会,双方提出共建世界级机场群、共建对外开放大通道、共建西部陆海新通道。这“三个共建”有利于向改革要动力、向开放要活力,进一步聚焦重点领域和关键环节深化改革、扩大开放。

接着,我们看看“更好服务长江经济带绿色发展大局”有何意涵。2016年以来,习近平总书记三次召开座谈会,为长江经济带高质量发展把脉定向。他指出,“推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑,走生态优先、绿色发展之路”,并指出要“依托长三角、长江中游、成渝这三大城市群带动长江经济带发展”。

成渝地区位于“一带一路”和长江经济带交汇处,在国家发展大局中具有独特而重要的战略地位。2020年以来,四川34个市区县生态环境部门与重庆市27个区县生态环境部门签订合作协议达62项。2022年1—11月,两省市生态环境质量持续改善。下一步,成渝地区如何服务好长江经济带绿色发展,以良好生态环境支撑两省市加快打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源,依旧是一大重要课题。

最后,我们看看“更好服务促进共同富裕大局”彰显了什么样的内涵特点。党的二十大报告指出,中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。重庆市委六届二次全会、四川省委十二届二次全会分别指出,要“主动把全市工作放在中国式现代化的宏大场景中来谋划推进”“要坚定以中国式现代化引领四川现代化建设”,这将助力以中国式现代化推进共同富裕。

成渝双城经济圈总面积18.5万平方公里,常住人口近1亿,2021年GDP总量约7.4万亿元,占全国的6.5%,分别是长三角、粤港澳、京津冀的26.8%、73.6%、76.8%;人均GDP7.55万元,分别为全国、长三角、粤港澳、京津冀93%、64.3%、58%、86.5%。成渝地区只有进一步在高质量发展中推进共同富裕,提升规模、人均、均衡等方面的短板和弱项,才能无愧于“中国第四极”的区域经济地位。

二、“7个更大突破”助成渝“开新局”

在“四个大局”变成生动现实的过程中,有效抓手最重要,袁家军提出的“7个更大突破”就是非常重要的工作抓手。

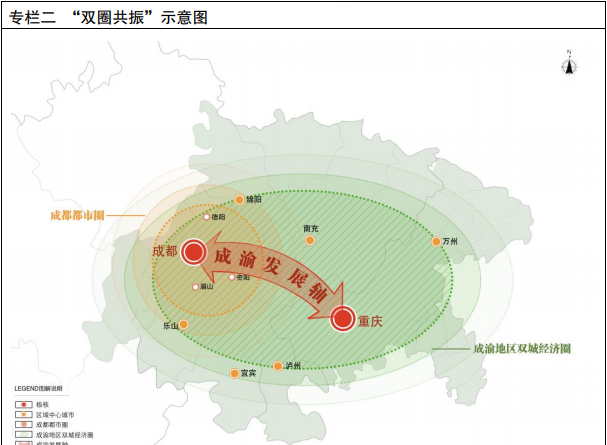

一是“在强化成渝‘双核’联动联建上实现更大突破”。这项任务又有三大重点:1.加强重庆中心城区与成都市功能衔接,2.推动重庆都市圈与成都都市圈协同互动,3.辐射带动全域发展。“双核”独大依旧是成渝地区双城经济圈的重要区情,2021年重庆、成都分别实现 2.79 万亿元、1.99 万亿元的生产总值,位列全国第 5 位、第 7 位,两地合计GDP 占西部地区的19.9%。

但成渝地区“中间塌陷”确实是客观事实,2021年成都GDP分别是“成渝第三城”绵阳和“成渝第四城”宜宾的595%、632%!2021年重庆中心城区和成都市的人均GDP分别为10.52万元/人和9.46万元/人,是重庆市、四川省人均GDP的1.21倍和1.47倍。实现双城协同、双圈互动、辐射带动是成渝地区双城经济圈根据自身特点务实发展的独特路径,需要在提升协同带动能级上努力突破,特别是在成渝间的交通便利化方面持续推进,早日形成重庆、成都都市圈1小时通勤圈。

二是“在携手打造世界级产业集群上实现更大突破”。这项任务也是有三大重点:1.共建智能网联新能源汽车、电子信息制造业两大万亿级产业集群,2.共抓特色优势产业集群,3.共育高成长性未来产业集群。《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》中提到,到2025年,成渝地区优势产业区域内分工将更加合理、协作效率大幅提升,初步形成相对完整的区域产业链供应链体系,呈现世界级先进制造业集群雏形。

目前营收位于四川、重庆前15的产业中有13个产业重叠,两地在集成电路、新型显示、智能终端、新一代信息技术、汽车制造等细分领域存在同质化竞争和资源错配现象。这既是问题所在,但也表明川渝地区有类似的产业基础条件,具有旺盛的跨区域产业联动协同发展、共育世界级产业集群的现实潜力和需求。要进一步在跨区域创新链、产业链、资金链、价值链深度耦合方面发力,加快构建高效分工、错位发展、有序竞争、相互融合的现代产业体系。

三是“在加快建设西部陆海新通道上实现更大突破”。这条也是3大重点:1.迭代升级省际协商合作机制,2.共同对接落实RCEP,3.协同做好与中欧班列(成渝)、长江黄金水道统筹衔接。川渝地区是内陆的外贸高地,2018年至2021年,四川、重庆的进出口金额增速均保持在10%以上,2021年四川、重庆进出口金额分别达到 9514亿元人民币、8001亿元人民币,合计进出口金额占全国比重从2016年的3.04%提升至2021年的4.48%。

川渝两地正努力将西部陆海新通道打造成“一带一路”的合作典范,成渝地区已成为我国向西、向南开放的重要窗口。可以预见,未来成渝地区将加大在“稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”等方面的创新实践力度,并在通道间的互联互通、跨区域协作方面有进一步的突破,努力将西部陆海新通道打造成“一带一路”的合作典范。

四是“在高水平共建西部科学城上实现更大突破”。这条有4项重点:1.共同打造高能级创新平台,2.共同强化关键核心技术攻关,3.共同促进科技成果转化应用,4.构建良好创新生态。成渝地区的科技创新支撑能力还需要进一步提升,2021年四川、成都、重庆的研究与试验发展经费支出分别为1214.5亿元、631.92亿元、603.8亿元,分别占GDP的2.26%、3.17%、2.16%,四川和重庆研发投入比重均不及全国平均水平(2.44%),相比北上深等一线城市有显著差距。

西部科学城的建设可以辐射带动成渝乃至整个西部地区的科技水平跃迁。作为西部科学城的核心平台之一,近年来两江协同创新区举办两届明月湖创赛,已经成为优质项目落地重庆的重要契机,这就是西部科学城辐射带动作用的体现。此次川渝党政联席会高度重视高水平共建西部科学城,未来有望在平台能级、技术攻关、成果转化、创新生态等方面持续取得成长和突破。

五是“在深化毗邻地区合作上实现更大突破”。具体有3项重点:1.加大合作共建功能平台支持力度,2.打造一批“桥头堡”城市,3.推进行政区与经济区适度分离改革试点。

按照《川渝毗邻地区合作共建区域发展功能平台推进方案》,在川渝毗邻地区规划建设10个合作平台。截至目前,川渝高竹新区等8个平台总体方案已由川渝两省市联合印发,万达开川渝统筹发展示范区等2个平台建设方案已由川渝两省市政府联合上报国务院。各合作平台形成一批具有重要示范作用的阶段性成果,为成渝地区加快打造区域协作高水平样板提供了有力支撑。可以预见,未来成渝地区进一步探索经济区与行政区适度分离改革,以改革促发展,桥头堡城市、平台经济、飞地经济逐渐成势,川渝“破界”合作、相向而行的力度越来越大。

第六和第七分别是“在提升两地群众获得感上实现更大突破”和“在构建高效协同合作机制上实现更大突破”。当下,成渝两地正密集实现通道“连线”,川渝间建成及在建的高速公路通道已达20条,规划川渝省际通道总数达到118条。行政服务实现跨省通办,川渝共发布3批次311项“川渝通办”事项清单,累计办理1000多万件。算力网络也在加快融入全国“东数西算”大局,成渝枢纽承担起“东数”“西算”双重任务。

两省市党政领导频频“碰头”,2020年以来,双方召开党政联席会议6次、常务副省市长协调会议6次、联合办公室主任调度会议18次,合力打造高水平区域协作样板。未来,成渝地区将在便捷生活、川渝通办、数字赋能、协同合作等方面实现更大的发展和突破。

对于袁家军的“7个更大突破”,四川省委书记王晓晖提出希望两省市共同推动川渝市场一体化进程,共同深化双城联动双核联建,共同促进创新协同与产业协作,共同提升重大基础设施互联互通水平,共同加快公共服务共建共享等“5个共同”加以回应。密切的互动体现了川渝的协同合作越来越系统和深入。

新的一年,川渝两省市正借势而起、乘势而上,推动成渝地区双城经济圈向着合力打造区域协作高水平样板疾驰而去。