编者按:作者皮明勇,湖南常德利县人,少将军衔,现任军事科学院研究员。战略学博士生导师,军科院首届叶剑英军事科研奖获得者,第八届全国青联委员。出版有《中国近代军事改革》(解放军出版社,2008年)等近20部学术专著(含合著),撰写有大量研究报告和学术论文。 (原文载《近代史研究》,责任编辑:谢维)

甲午战争是对洋务运动时期中国海军建设成果的一次总检阅,北洋海军的覆灭,暴露了中国海军建设中的诸多问题,也显示了当时中国对海军的学术研究存在着明显局限性。甲午战争失败后,列强在中国掀起划分势力范围的狂潮,紧接又是八国联军侵华,中国海军力量微弱给国防所带来的严重危机使当时人刻骨铭心。一批有识之士在痛心疾首之余,为寻求救国之道,开始了对海军建设问题更深入的学术思考。他们闯东洋,游欧美,学会了用世界海军的眼光来审视中国的海军问题,发现了西方正在走红的海权论。他们怀着忧喜交加的心情,很快便接受了这种理论,一面向国内加以翻译介绍,一面用这种新理论指导现实问题研究,使20世纪初年的中国在海军建设的研究方面呈现出一种前所未有的新气象。这就是中国人在20世纪对海权论的第一次发现。在这之后,由于诸多因素的制约,中国在很长的历史时期内并没有成为海权大国,以致于到后来对海权论的发现这一事实本身都已被遗忘。近期出版的有关专著或语焉不详,甚或无一语及之。本文有鉴于此,拟就中国海军学术发展史的这一重要史实略作述论。

一、对西方海权论的介绍和认识

近代中国人首次接触西方海权理论是在中法战争时期。当时驻德公使李凤苞翻译了由奥国普兰德海军军官学校教习阿达尔美阿原著的《海战新义》一书,1885年由天津机器局铅印出版。该书将近代海军的任务区分为破坏敌国海上交通线、封锁敌国海口、攻击敌国舰艇部队、攻占敌国海岸炮台和军港等四个方面。并称“尤要者为我以兵船进攻敌国兵船”,“凡海权最强者,能逼令弱国之兵船出战”①。在这里,译者首次使用了“海权”这一概念。

《海战新义》并未就“海权”的内涵和外延加以界定和解释,也没有产生大的影响。中法战争后, 西方海权理论得到突破性发展。1890年,美国海军上校马汉出版了他的《海权对历史的影响,1660-1783》②一书,被认为是海权理论的经典著作,标志着近代海权理论的确立。马汉的著作在西方受到了普遍的重视,很快被译成德、法、俄、日等文本。

1900年3月,由日本乙未会主办、在上海出版发行的汉文月刊《亚东时报》开始连载《海上权力要素论》,译者为日本人剑潭钓徒。该译作实即马汉《海权对历史的影响》一书的第一章,它集中反映了海权论的基本观点。《亚东时报》所载是据日文本翻译成汉文的,且因停刊仅连载两期,包括该章的绪言和第一节。

又过了近十年,中国留日海军学生创办的《海军》杂志再次刊载马汉该书该章的汉文译文,改题为《海上权力之要素》,译述者齐熙。此次翻译,同样是从日文转译的,但译者是中国人。可惜《海军》杂志存在时间不长,对马汉著作的翻译再次半途而废。从我们现在所能看到的前四期《海军》杂志看,只译刊到该章第二节“地形的构成”通译“自然环境”的前半部分,比《亚东时报》所载内容多出有限。

1908年,马汉的另一部著作《海军政艺通论》以英文问世,次年即由吴振南翻译出版。此书通常被译称为《海军行政管理与战争一些总原则及其它短文》,虽非马汉的海权理论专著,但其中亦贯穿着他的海权论基本精神。因而,对此书的翻译出版也可视为清末引进西方海权理论工作的一部分。

① 上册卷二

② 《海权对历史的影响,1660-1783》

应该说,比翻译更为重要的是,清末中国人对海权理论的理解。对此,拟分四个方面谈。

1.关于海权的主要内容

在马汉的著作里,海权系指国家对海洋的控制权。它的内容非常广泛,既包括国家在一定海域内的军事控制权,又包括国家所获得的以海洋为依托的商业贸易、交通航运等方面的优越经济地位。马汉并且认为,构成海权的军事的和经济的两方面要素是相互依存的,强大的海上军事实力是获取海外经济利益的根本保证,而发达的海外贸易则是建立强大海上军事力量的基础。

清末海军学术界对海权的理解有狭义、广义之区别。狭义海权系指按照当时国际法的规定,各国对其海湾和沿海岸线三海里之领海的主权;广义海权与马汉的海权内涵基本相同。笛帆在《海上主管权之争夺》一文中称“主管海上权之要素有二:一曰‘巨大海洋贸易’,一曰有能制海洋之军舰”①。

① 佚名,《说海权》,《华北杂志》1905年第9卷。

2.关于海权产生的历史条件

马汉认为,海权是近代历史发展的必然产物。世纪以前,海上战争主要是陆上战争的延伸,控制海洋并不能带来巨大的经济利益,而且当时的帆船舰队也不具备长久控制海洋的能力。在近代随着资本主义的发展,获取海外原料和商品市场变得极为重要,而随着蒸汽动力舰船的发展,海军控制海洋的能力也大大提高。在这种情况下,争夺对海洋的控制权便具有了客观的需要和现实的可能。

对于这种观点,清末海军学术界亦基本予以接受。笛帆指出①佚名《说海权》,《华北杂志》年第卷。古代“所谓海战者,是无异于水上行陆军之攻击而止耳,非为占领其海面及其附近周围之海水。”亦即“以海洋目为陆军出征运送之公道”,而未闻“以之为一国专有永久占领之企图”。“今则不然,战争之范围日宽,海上之竞争愈烈”,“善战者第一在期得主管其海洋,次之在能保卫本国贸易与捕获敌之船舶”。造成这种古今异势的原因在于古代“敌人之财产尚未存于海上”,“驾驶海洋之船舶尚未兴”,而近代以后情况刚好相反,“海上贸易之丰裕,及远洋航行兵船之增殖”均成为现实①。

3.关于影响各国海权盛衰的主要因素

马汉认为影响各国海权盛衰的主要有六大因素:第一,一国家所处的地理位置如果不必凭借陆地以为保护,也不必在大陆上扩充领土,而是完全以海洋为目标,那么它就拥有一种获得海权的优越条件:第二,如果它拥有裹长的海岸线、良好的港湾和连接内地的河流,便具有发展海权的较好条件;第三,它的领土大小对其海权的获得有一定影响;第四,要成为海上强国,还必须具有足够的人口数量;第五,一个国家的民族性格也可能对其海权产生较大的影响,如果属于商业民族,富于冒险精神,就较容易获得海权;第六,政府的性质和它所执行的政策,对海权能产生很直接的影响,海上大国通常要求其政府能够给人民提供一定的参政机会,并推行发展海权的政策。

在清末海军学术界看来,马汉所提出的六条无疑是重要的,其中第二、三、四条在中国毫无问题,而第一条即使存在不足也是无可改变的,因此,他们真正关注的是民族性格、政府的性质及其所执行的政策这两条。萧举规在《海军论》中指出“观国之光, 当观其国民精神之弱与强”,国民精神强则其海权亦因以强②。沈鸿烈在《海军发刊意见书》中写道“间尝论世界海国民之性质, 西班牙人、葡萄牙人为新世纪开辟之祖,其冒险可敬也,而贪欲残忍,于以阻其进取之途。法人之勤勉节俭,可急致母国之富也,而小心翼翼,于以乏海外经营之志。英人、荷兰人之坚忍图成异于法,锐志进取异于西,而英人之精慎敏捷尤超兰人而过之, 所以海上王之称谓,由葡而西而兰,其究则归于英。”①

4.关于海权与国家盛衰之关系

探讨海权对国家盛衰的影响,是马汉《海权对历史的影响》一书的主题。他的基本观点是:夺取并保持制海权,特别是与国家战略和海外贸易有关的主要海上交通线的控制权,是近代以来一个国家得以强盛和繁荣的重要条件之一。

这正是清末海军学术界对马汉的海权论极感兴趣的核心观点之所在。在有关文章和著作之中, 对此问题的议论甚多,或赞同马汉之说,或基于马汉的观点而进一步予以发挥。海涛指出“凡一国之盛衰,在乎制海权之得失。”②笛帆认为“观察各国势力,即以其海上权力之大小定之。何以故海军强大,能主管海上权者,必能主管海上贸易能主管海上之贸易者,即能主管世界之富源。”③《重兴海军议》的作者列举英国近代史以为例证。“英国,欧西之区区三岛耳,其人口不及四干万,然属国遍于五洲,日所出入之区,无不有英国之旗飞扬照耀于其间”,其根本原因就在于英国有强大的海军,“数十年来海上之霸权常掌握于盎格鲁撒逊民族之手”④。梁启勋说“所谓帝国主义者,语其实则商国主义也。商业势力之消长,实与海上权力之兴败为缘,故欲伸国力于世界,必以争海权为第一义。”⑤范腾霄带有总结性地写道“立国之道,国防而已,处此弱肉强食之秋,立国之元素在军备,军备之撷要在海权。

① 《海军》第1期11页。

② 《海军军人进级及教育之传统》, 《海军》第2期。

③ 《海上主管权之争夺》,《海军》第2期。

④ 《时报》乙巳七月十七日。

⑤ 《论太平洋海权及中国前途》, 《新民丛报》第26号。

时会所趋,固舍所谓黑铁赤血以外无主义,坚船巨炮以外无事功矣。”①从上述几个方面看,清末海军学术界对马汉海权论的理解是较为准确的,对其中的主要观点基本上予以接受。当然,中国人这时还未能对马汉海权论的帝国主义本质予以揭露和批评,但这是时代的局限,不足为怪。

二、运用海权论探讨中国的海军问题

二、运用海权论探讨中国的海军问题

清末海军学术界对海权论的引进具有非常明显的实用性。他们一面引进,一面运用马汉海权论的基本观点来观察分析中国的海军建设问题,提出了不少新鲜见解,使中国的海军建设理论在短时期内获得了较大的进步。

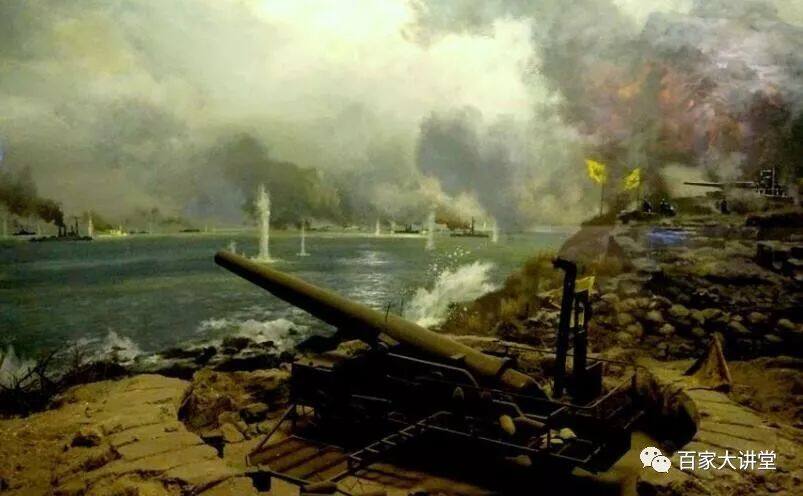

在运用海权论反省中国近代国防、外交失败史的时候,他们几乎都得出了同样的结论中国海军落后、缺乏海权,是导致屡次战败、丧权辱国、国将不国的重要原因。《重兴海军问题》一文说道“甲午一役,虽有海军,然训练未精,设备未全,致一交炮火,立成粉童。其他数役,则均任敌长驱直入,其来也无从而迎之,其去也无从而尾之。借令无别种原因支离其间,则吾神州大陆已不知几易主人。”②

有的论者专门从外交得失的角度探讨中国无海权所产生的影响“甲午以前外人对我之政策,其术多出于欺谩,虽有恫喝,我国海军尚有其表,犹未敢公然凌侮也。中日之役,海军尽歼,彼知我无复丝毫抵拒之力,则径以强硬手段百般迫胁,为所欲为。”“彼有所要求而不能速遂,即遣一二军舰,临我口岸以示威,我即震惊仓皇,不敢不茹痛忍辱以询其请。”③

① 《海军经济问题续议》, 《海军》第期。

② 《海军》第期。

③ 《重兴海军议》,《时报》乙巳年七月十七日。

还有论者指出“彼远336.6 1隔数万里之地,乃能反客为主,挟其虎狼之手段,肆其强暴之机心,操纵海权,恫喝人主。”①

这种认识使他们对振兴中国海军产生了强烈的紧迫感,他们呼吁全社会都来关心中国的海军建设事业,振衰起惫,恢复海权。在这当中, 他们提出了两个非常值得注意的观点:

第一,主张改造中国传统的重农轻商、重陆轻海的观念,树立起经略海洋的新思想。

他们认为,中国海军落后、海权不发达的一个重要原因,在于旧的文化观念的消极影响。沈鸿烈在《海军发刊意见书》中指出“我国自有史以来,素持农本商末主义……使人民醉死梦生于小天地中,直接为活跃进取、商务振兴之妨,间接为贸迁有无、航业发展之碍者,固为我民族受病之源。”② 萧举规在《海军论》中指出“吾国民之不知有海上权力,盖有由矣。古昔载籍既少海上知识之教训,近古以来人严守海禁之政令,关心海上者不得其门而入。”③ 长啸在《中法马江战记》的序言中也写道“中国北阻长城,西蔽沙债,国人远略之志全销海浸东南,掩护齐州,二千年来以难守为成习,域外之事,存而弗论。”④ 他们对这种观念提出了尖锐的批评,力主“当鼓我不拔不挠之精神,活跃海上,为不凡之民族”③。

第二,主张重振中国海军,应以争海权为目标,确立积极的建军方针。

通过对中外海军发展成败得失的比较,同时也是受马汉海权论的刺激和启发,清末海军学术界发现,洋务运动时期中国海军建设的一条重大教训就是缺乏争夺海权的意识和实际措施。“数万吨之舰队,分布诸沿海诸岸,待敌之来,不得已而与之一战”。

① 《劝输海军捐启》,《海军》第1期。

② 《海军》第1期。

③ 《海军》第2期。

④ 《海军》第2期47页。

⑤ 《海军》第2期46页。

他们认为,这是非常消极被动的,是甲午战败的重要原因之一。他们主张,清政府在重建海军时一定要以此为前车之鉴,否则,就有可能重蹈覆辙,“无论胜否未可言,第溯其意向之所及,亦狭隘而不足以有为。”①

中国重建海军既应以争夺海权为基本目标,在具体的建军方针方面,清末海军学术界进而提出要以建设巡洋舰队为重点。1905年《重兴海军议》的作者便提出要改变过去南北洋舰队分守海口的办法,建立统一的舰队,直接由中央指挥, 并应具有“巡历外洋”的能力。1907年,姚锡光在为清政府拟定重振海军计划时明确提出,要组建巡洋舰队,并以此作为中国海军建设的重点。认为“不能长驱远海,即无能控制近洋”,而巡洋舰队即为“长驱远海之具”②。李毓麟在《列强海军今势论》中也倡言要发展巡洋舰队,并说“建大勋者不事姑息之行,勤远略者不为苟且之政”,希望当道“毋以小船为俭,而以巨舰为贵毋以江河为虑,而以海洋为怀”③。

清末海军学术界还认为,清政府组建的巡洋舰队在作战上应该是攻守全能的, 尤其是应该具有比较强的攻击能力。在舰种上要以战斗舰战列舰和巡洋舰为主, 要求舰只具有较高的航速,较大的续航力,较强的攻击力和较好的抗沉性。针对当时有的外国人游说清政府多购浅水炮艇,他们尖锐地指出,此乃外人不欲中国发展海权的图谋。因为浅水炮艇只能行驶近洋,用它是无法编组巡洋舰队的,也是不可能夺取海权的。

至于舰队的规模,当时有人提出未来在北太平洋地区对中国的海权构成最大威胁的当是美国和日本,中国“筹备设防,当以美、日为标准”,尤其是应设法与日本海军基本保持均势④。

① 南州生《中国海军再兴论》, 《海军》第1期18页。

② 《筹海军色议·弃言》。

③ 《海军》第4期。

④ 沈鸿烈《海军发刊意见书》, 《海军》第1期。

有人还具体计算过,认为中国的巡洋舰队应“具有战斗舰八,装甲巡洋舰四,轻装巡洋舰八,水雷驱逐舰三十六”。以为只有这样,“始成一有战斗力之舰队,而供海上驱逐之任务”。这样一支巡洋舰队,其总吨位大约在万吨以上①。当然也有人根据清政府财政极为困难的情况,提出了许多折衷性的编制方案,如姚锡光就曾编拟过大小规模不等、发展速度不同的四个方案。但无论是哪一种方案,都是以战列舰和巡洋舰为主力,表现了清末海军学术界具有较强的海权意识。

三、余论

清末海军学术界对海权论的引进是中国海军建设理论发展史上的一件大事。

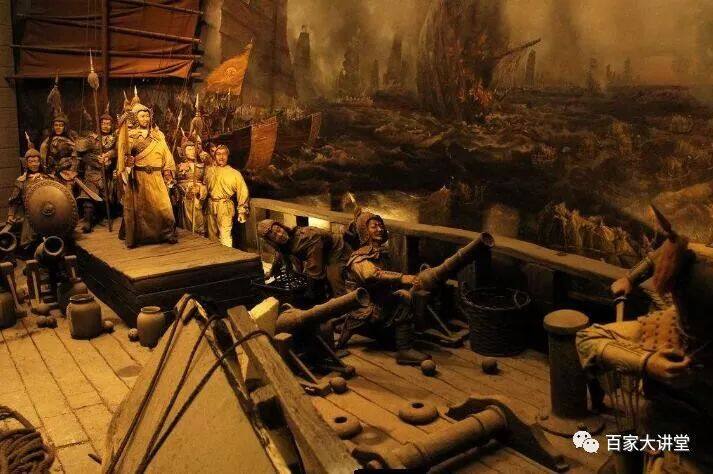

中国的地理环境具有陆海兼备的特点,但中国自古以陆立国,缺乏经略海洋的意识。19世纪中叶以后, 东西方列强纷纷从海上入侵中国,海洋对于中华民族的生存和发展越来越具有重大意义。在半个多世纪内,中国人为抵御由海道来的侵略者,就海防理论问题进行过多次讨论。魏源在鸦片战争时提出“守外洋不如守海口”②,首倡防守海口之论。其后,虽然王先谦等人也提出了相反的观点,主张“以战为守”,即发展机动性较强的舰队,主动向敌国舰队发动海上攻击,甲午战争中更有人主张主动封堵日本海口,消灭日本海军,但是,洋务运动时期的中国官绅并没有树立起争夺制海权的观念。主持海军建设的李鸿章就主张“自守口岸”,实际上是魏源观点的继承和发展。同时,这一观点也就是洋务运动时期清政府海军建设的重要基础理论之一。

这种情况到20世纪初年后,随着海权论的引进而发生了明显的变化。由于海军学术界对海权的重要性已有较为深刻的认识,以争夺海权作为海军的建军方针,作为一个学术问题,已基本解决。无疑这是中国海军学术的一次重大进步。

①范腾霄《海军经济问题续议》,《海军》第2期。

②《海国图志》卷一,“议守”。

海权论的引进对清政府的海军政策产生了一定的积极影响。20世纪初年,清政府在财政极为困难的条件下决定重建海军,显然与当时学术界的海权热有着非常密切的关系。1909年,肃亲王善誊等奏定“ 画一海军教育,统编现有舰艇,开办军港, 整顿厂坞台垒办法”,即参照了姚锡光所拟制的海军发展规划。与此同时,清政府对南北洋舰队进行整编,在长江舰队之外专门成立巡洋舰队,试图发展中国的海权。这更是受当时学术界影响的积极产物。

值得特别一提的是,随着海权论的引进,清政府对海岛主权也开始重视起来。1907年日本商人西泽吉次擅自闯入我南海东沙岛进行开发,清政府得知此情后, 于1909年派海军赴东沙巡查,并通过外交途径,恢复对东沙岛的主权。接着,清政府又着手对西沙群岛进行勘查,并计划进行开发①。清政府的这些行动。有力地向全世界表明了中国对南海诸岛所具有的不容置疑的主权,也表明清政府海权意识的初步觉醒。

当然,清末海军学术界对西方海权理论的引进也存在着明显的局限。由于是在空前民族危机的背景下从事的学术引进,因而带有一定的偏激色彩。在当时海军学术界产生了一种“海军至上主义”倾向,以为只要有了强大的海军,就能取得强大的海权,就能解除国防危机。不少人不顾客观条件的制约,拟制的海军发展规划大而空,缺乏可行性。清政府在20世纪初年重建海军时,面临着巨大的人才、经费和海军基地等多方面的困难。仅以经费为例,当时学术界提出的建立25万吨规模的巡洋舰队计划,开办经费就约需4亿圆②,而清政府的年度财政收入总数也不过1亿多两,加上沉重的战争赔款, 已是严重的入不敷出。1909年清政府提出七年海军发展计划, 其经费预算总共不过1800万两,度支部和各省便皆难以应付。由此可见学术界的主张与客观可能性之间所存在的差距之大。

① 参见《清季外交史料》第3册3308页, 第4册3373页、3582-3583页;《国闻周报》第4卷33期《李准巡海记》等。

② 范腾霄《海军经济问题续议》,《海军》第2期。

在这里还必须注意到, 当时学术界的偏激与清政府决策系统的迟钝,适成对照却又互相联系。当学术界发现了海权论,并进而主张采用这种理论指导海军建设时, 他们往往希望改革能一步到位而另一方面,清政府却又以学术界的偏激为借口, 对改革采取一种敷衍态度,缺乏应有的主动性和积极性学术界有感于清政府的迟钝,反过来便变得更加偏激和绝对,形成一种非良性循环。学术界如何与决策系统互相配合和协调,在清末并未引起人们的高度重视,但它的确是一个既影响海军建设理论的发展,又影响清政府决策的大问题。

作者皮明勇,现任军事科学院研究员。战略学博士生导师,军科院首届叶剑英军事科研奖获得者,第八届全国青联委员。出版有《中国近代军事改革》(解放军出版社,2008年)等近20部学术专著(含合著),撰写有大量研究报告和学术论文。 (原文载《近代史研究》,责任编辑:谢维)

文章已于2018-07-20修改