内蒙古机电职业技术学院校企战略合作研讨会成功举办

政府主导下的校企合作平台模式

——新时期高职院校校企合作的新机制和新探索

政府背书、平台赋能、成本分担、公益服务

兼具社会效益和经济效益功能于一体

打造“一校一园多企”即“高校-园区(政府)-企业”的创新模式

2020年6月30日上午内蒙古机电职业技术学院校企合作与就业服务处处长杨向东、副处长高岗强莅临中国包头人力资本产业园参观交流工作,包头人力资本产业园董事长范殿林、包头市人力资源服务行业协会(筹)会长靳雪松、内蒙古汇德人力资源外包有限公司总经理侯进宫等陪同参观。

座谈会期间,包头人力资本产业园董事长范殿林首先欢迎杨向东处长、高岗强副处长莅临产业园交流指导工作,表达了对母校的热爱和学生时期培养培育的感恩之情。

杨向东处长详细介绍了内蒙古机电职业技术学院的发展历史、学院荣誉、专业建设、师资队伍、招生就业和校企合作等情况,他讲到“2019年,内蒙古机电职业技术学院入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划(简称“双高计划”)第一轮建设单位名单,是自治区唯一入选高水平学校建设单位的高职院校,其中电力系统自动化技术、机械制造与自动化入选高水平专业群建设。近年来,内蒙古机电职业技术学院获得国家优秀骨干高职院校,自治区优质高职院校(自治区排名第一),教育部首批现代学徒制试点院校,第一批国家高技能人才培养示范基地,全国重点建设职业教育师资培养培训基地等多项荣誉”。“近七十年办学历史,匠心育人,传承了“笃学励志、精技强能”的校训,形成了“艰苦奋斗、勇于攀登、抢抓机遇、永不言弃”的精神,打造了一批能源、冶金、智能制造、电力系统自动化、水利类特色专业群,造就了一批高质量教学名师和教学团队,培养了一批具有工匠精神的优秀学生。为自治区乃至全国装备制造业、能源、冶金、电力和水利等行业培养诸多高素质、高技能人才,为地方经济建设做出了巨大贡献。

在深化校企合作方面,近年来学院率先实践“校厂一体,产学结合”人才培养模式,校企合作办学、合作育人,并搭建有力的人才支撑平台。在专业建设、课程改革、人才培养模式创新、“双师型”专兼结合教师队伍建设、实训基地建设、企业对外合作等方面取得一定的成果。

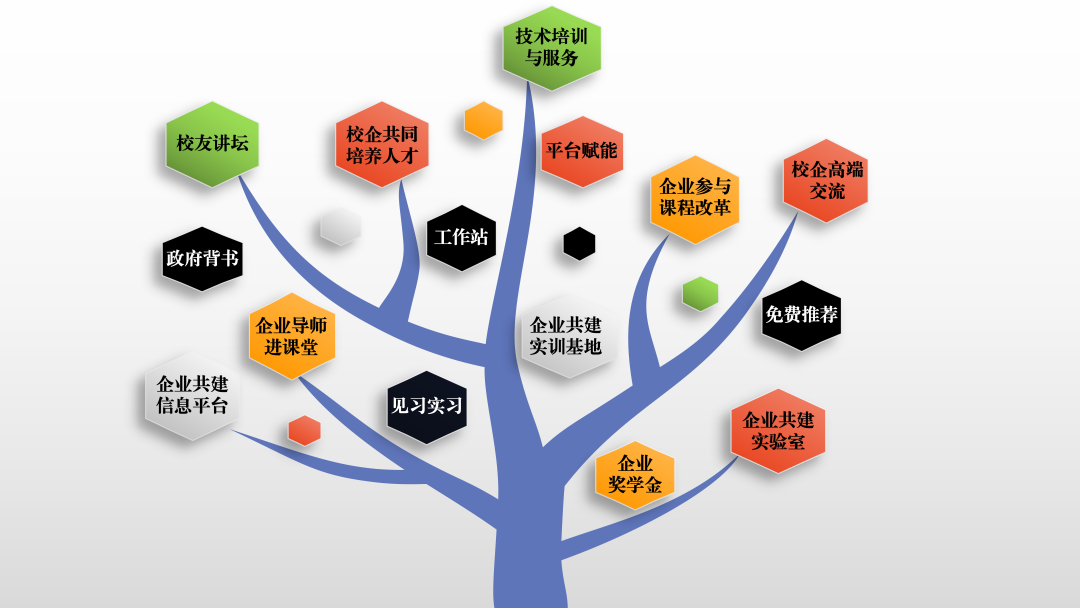

本次洽谈将为下一步开展校企合作奠定了坚实基础,从学生见习实践、创业实训、培训、人力资本开发、企业信息共享、就业推荐、师资培训、校外导师选聘、企业课题研究、技术咨询服务等方面拓展合作空间,与产业园互相促进,借力借势,共同发展。

最后,范殿林表示“如何拓宽新形势下校企合作的深度与广度,提升学生高质量就业水平,增加校企合作新内涵,找到新方法、拓展新思路,是现阶段面临的最重要的工作任务”、“新型的校企合作可以依托政府、依托产业园区,链接地方政府、广泛联系区内外知名企业,共享政府优惠政策,发挥人社公共实训基地功能和入驻人力资源机构的专业化、市场化的积极作用,并充分利用内蒙古人力资源协会、内蒙古人力资源经理协会、中国HRD俱乐部内蒙古分会等行业社团组织的优质会员企业资源,并建议在以下几个方面开展具体工作:在校生见习(实习)、职前教育、专业共建、精准推荐就业、甄选校外导师、学术研讨、企业服务;开展雇主品牌进校园和专业教师进企业活动,建议在产业园设立校企合作服务中心,我们全力以赴配合学院领导统一部署,具体落实下一步的工作

现场多名入驻人力资源企业负责人与杨向东处长、高岗强副处长就校企合作方面进行深入交流和经验分享,并各自从企业自身、客户、高校等方面提出宝贵的建议和意见。

基于上述座谈会交流内容,双方一致达成共识,就以下几个方面前期开展运作,并制定工作的推进时间表。

双方同意在包头人力资本产业园设立“内蒙古机电职业技术学院校企合作服务中心(暂定名)”办公室,开展具体工作;

依托政府,建立产业园与高校战略合作关系,为校企合作提供有力的保障,更好地服务于高校和学生;

聘任企业高管、HR负责人为校外导师(客座教授),开展学生职业引导、职业素质提升实战培训;

利用专业人力资源机构的优势资源和产业园平台企业资源,具体制定“高校教学过程对接生产过程,实现理论与实践无缝链接的实施方案”;

联合开展(试点)在校生职前教育和岗前教育、在职教育、就业指导、创业指导等系列培训;

共同开发重点企业在学生见习、社会实践、顶岗实习和毕业生就业的渠道和资源;

整合学校专业优秀师资队伍,推进开展企业培训、课题研究、技术攻关、专项技能提升、合作项目申报等;

不定期开展“雇主品牌与企业文化进校园”活动,加强学生对”专业、职业、事业、行业、企业”再认知;

推荐优秀企业在校设立“奖学金”,激发企业参与高校专业培养、就业促进等工作积极性,进一步提升企业影响力和雇主品牌;

配合校企合作促进会的相关工作。

本次洽谈会的成功举办,是中国包头人力资本产业园与内蒙古机电职业技术学院校企合作产业园平台模式的有益尝试,为下一步合作奠定了坚实的基础,对构建以“开放、共享、公益”为标志,以多边合作形态下的新型校企合作关系,打造高职院校“市场化、平台化、社会化”的校企合作,具有创新示范和标杆引领的重要意义。